| 2008年4月12日(土) |

| 行川(栃木県日光市渡良瀬川水系)と御前山相川(茨城県常陸大宮市) |

|

|

| またヤマトツツトビケラを採集しに行川に来た。いつも同じ時期に来るのに発育段階が微妙に違う。今年はほとんどが蛹になっていて成虫もいた。帰路遠回りをして、昨秋行った御前山の渓流に寄った。目的はエチゴシマトビケラだったが、ネットに入ったのはサトウカクツツトビケラとコンマタニガワトビケラばかり。採集場所からちょっと下ると桜が満開。ここはダムの予定地ですでに工事が進んでいる。次に訪れるときにはこの景色は見られないかもしれない。 |

|

|

| 2008年7月5日(土) |

| 涸沼川(茨城県笠間市) |

|

|

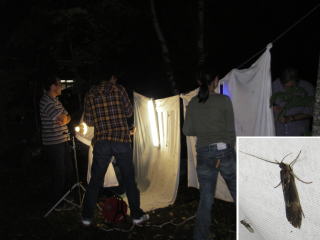

| 久しぶりに灯火採集を行った。かつのぶ部屋の勝間さんの案内で、昨秋雨の中を訪れた涸沼川へ。エチゴシマトビケラが欲しかったのだが、7時過ぎの点灯後すぐに飛来。水戸昆のお仲間3名も参加してくださる中、小型のトビケラをはじめ水辺の昆虫が大集合。勝間さんのお世話で購入した灯火採集用具(ライトは別)は軽量で設置も容易なすぐれものだった。 |

|

|

| 2008年8月3日(日) |

| 赤沢宿(山梨県早川町:富士川水系) |

|

|

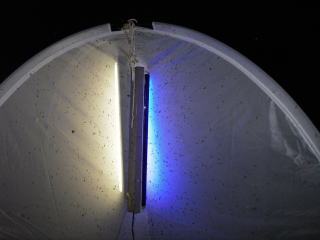

Ulmer (1908)が記載したウルマーイワトビケラ属の1種Polyplectropus protensusは、茨城県から記録があるが交尾器の形態が原記載と異なる。Ulmerは乾燥標本のまま描いた可能性があるので、この程度の違いはあるのかもしれないが、ずっと気になっていた。タイプ標本を借りてしまえば済むのだが、すぐに論文にするつもりのない標本を借りるのも気が引け、「静岡県のトビケラ」の服部さんと模式産地を訪ねることとした。論文には、"Akazawa, 2200 Fufs, 6.-8.VIII.1905, Sauter, No. 3937 (kamen zur Lampe).)とあるのみで、どこの赤沢だろう?この論文には、採集者のSauterが、同年8月3日"Utsubusa"で、ウルマークダトビケラPsychomyia acutipennis (No. 3870)やゴマダラヒゲナガトビケラ Oecetis nigropunctata (No. 3869)などを採集し、日付は不明ながら同じ8月に"Kuenji"でコタニガワトビケラChimarra sp. (No. 3924)を採集ししているので、これらが”静岡県芝川町内房”と”身延山の久遠寺”ならば、赤沢はここしかない(写真左)・・というのが、我々の推理。Sauterは、ここの宿に宿泊し、灯火に来た虫を捕ったのだと思う。我々もSauterとほぼ同じ時期、赤沢集落のやや上の二つの支流の橋の上で、水銀灯とブラックライトを灯した(写真右:灯火採集と集まった昆虫たち(奥の小さな灯りは水銀灯))。クワガタやカミキリとともに、思った以上にトビケラもたくさん飛来した。

そして結果は?茨城で記録された雄と同一の雄がここにもいた!うだるような暑さの中での採集だったが、ちょっと報われた気分だ。 |

|

|

| 2008年8月4日(月) |

| 赤沢~安倍峠(静岡県静岡市:安倍川水系) |

|

|

昨夜は、灯火採集場所でキャンプ。朝食後、服部さんが前日赤沢宿の下や白糸の滝近くの細流にしかけたケミカルライト付きパントラップを回収(写真左、右下)。けっこう威力があるのに驚く。今度まねをしてみよう。

その後山越えで静岡に向かうこととし、安倍峠を越え安倍川の源流(逆川)へ案内していただく。峠から少し下ると、心地よい樹林の中をゆるやかに流れが始まっていた(写真右)。帰路、安倍川沿いの黄金の湯につかって行こうと思ったら、休館日。ちょっと残念。 |

|

|

| 2008年9月13日(土) |

| 乗鞍高原(長野県松本市安曇) |

|

|

| 水生昆虫談話会の例会が信州大学東城さんのお世話で乗鞍高原の信州大学の宿泊施設で開催された。自然保護センターの展示を見た後、三本滝(左)へ(標高1,840m)。オンダケトビケラの幼虫を採集したあと、牛留池経由で宿へ。例会の発表を聞いた後は、いつもどおり飲み会。川は離れているが、灯火にはサハリントビケラ(右隅)やエグリトビケラなど止水性のトビケラが飛来した。 |

|

|

| 2008年9月14日(日) |

| 上高地(長野県松本市安曇) |

|

|

| 朝、乗鞍高原から上高地まで車で移動。河童橋の手前から明神岳と梓川の清流をながめながら信州大学山岳科学総合研究所上高地ステーションへ。遊歩道沿いのにぎやかさが嘘のような別天地。簡素でとても居心地の良い施設だ。敷地の中も湧水流が多数流れ、何かテーマを作り、長期滞在したら素敵だろう。もちろん、今回は信大の方達が食事を始め何から何まですべて準備してくださったからこそ、のんびり自然を観察し、ゆったりとした時を過ごせたことを忘れてはいけないが・・・・感謝!感謝! |

|

|

| 2008年10月9日(木) |

| 京都大学総合博物館(京都市) |

|

|

| 日本で最初にトビケラの分類を精力的に行った岩田正俊博士が研究した標本を調べるため、京都大学総合博物館を訪問した。目的はオオハラツツトビケラのタイプ標本ほか数種。地下の収蔵庫からお借りした標本を、居心地の良い研究室で検鏡させていただいた(写真右)。岩田博士は幼虫の研究を基に多くの種の記載や記録を行ったため、いまだ成虫との関連がついていない種も多いが、今回の調査で日本産オオハラツツトビケラ属の問題を解決することができた。 |

|

|

| 2008年10月10日(金) |

| 音無滝・呂川(京都市左京区大原:鴨川(淀川)水系) |

|

|

| 昨日の標本調査でオオハラツツトビケラの問題はほぼ解決したが、せっかく京都まで来たので、模式産地の大原三千院の奥・音無滝を訪れた。上野益三・岩田正俊両博士が本種を採集されたのが、1926年10月3日。82年と1週間前だ。最初滝の下で探していたが、時折訪れる観光客の目が気になったので右岸にあった登山道を上り滝の上に出た。そこは滑滝状の小渓流となっていて、コケのついた岩の水際を探すと、やはり、いた。人がこの大原の里に住み着く前から、衣も食もコケのみに頼り、ひっそりと暮らしてきたのだろう。 |

|

|

| 2008年10月26日(日) |

| 大沢川(山梨県都留市鹿留:桂川水系) |

|

|

昨日、昨年11月と同じ場所、山梨県都留市で一柳さんのお世話による水生昆虫談話会の例会が開催された。いつも通りの盛り上がりで楽しく過ごし、今日は会場の少し上で採集。苔むした好い感じの岩もあり、オオハラツツトビケラ属の幼虫を探したが、見つからない。橋の上から川岸に生えた柳の枝先を見ると、葉裏にニッポンアツバエグリトビケラがとまっていた。初夏からの長い前蛹休眠から目覚め、羽化したのだろう。渓流もいよいよ秋本番間近だ。

その後は、お隣西桂町の湧水に寄った後、心地よい疲れと共に帰宅。 |

|

|

| 2008年11月10日(月) |

| 一ノ瀬川(山梨県甲州市:多摩川水系) |

|

|

| コケを食べるトビケラを調べるため、コケをいつも見てもらっている岩片さんとまたここにやってきた。奥多摩湖周辺からすばらしい紅葉を眺めながらのドライブだったが、ここまで来ると、もう初冬の雰囲気。まずは水しぶきの当たる岩のコケに付くタニオオハラツツトビケラを探したが、なぜかほとんど見つからなかった。渓流に流れ込んだおびただしい唐松の落葉が岩の水面近くにまとわりつき、彼らが生息するあたりのコケは覆われてしまっていたが、岸辺の石のコケを手探りで取ると、ここにはミノツツトビケラ属の幼虫はそこここに付いていた(残念ながら写真には写らなかったが)。しばらく採集を続けると、指先が凍えて、コケがつまめなくなった。人にとっては、水の中はもう冬だ。 |

|

|

| 2008年12月18日(木) |

| 森戸川(神奈川県葉山町) |

|

|

| 水の滴る岩盤に生息するオオハラツツトビケラの仲間を捜しにまた森戸川に来た。実は先月も来たのだが(メモリを抜いたままのカメラ持参!),幼虫は先月同様まったく見つからない。冬はどこかに潜り込んでいるようだ。昔を思い出し,川岸のシダの根元の枯れ葉をどけると,ホタルトビケラの卵塊があった。ここで,卵は寒さに負けず発育し,春先には幼虫が川に移動する。 |

|

|

![]()