| 2011年2月22-23日(水) |

| 多摩川水系 |

|

|

|

今年初めてのトビケラ巡りは,多摩川調査.昨年から20年ぶりに水系全体の調査を開始したが,分布を調べるにはこれから連休前ぐらいまでの幼虫調査が勝負.計画時には雪にも心配したが,この時期としては穏やかな晴天に恵まれ,まずは快調な滑り出し.水はまだまだ冷たいが,落ち葉だまりにはコバントビケラが水に揺られながら歩いていた.春近し.

写真はいずれも本流和田橋付近(東京都青梅市:23日).

|

|

|

| 2011年3月3日(木) |

| 塚の杁池 (愛知県名古屋市) |

|

|

|

今年最初のこの池の調査.水辺の植物が枯れ,水の中を覗きやすいこの時期に,幼虫をしっかり調べておこうと池を一周したが,確認できたのは昨秋成虫が採集できたセグロトビケラのみ.エグリトビケラやウンモントビケラなどの幼虫がいるのではないかと期待していたが空振り.池の調査はあまりしたことがなかったものの,けっこう良い環境が残っていると思っていたのだが・・・残念.ネットで掬っても,小型種すら入らなかった.来月には,また灯火採集をやってみようと思う.

|

|

|

| 2011年3月11日(金) |

| 芦ノ湖(神奈川県箱根町) |

|

|

|

川虫としてのほうが有名なトビケラは,池沼などの止水に棲む種も少なくないのだが,調査は渓流ほど行われていない.今年は,止水のトビケラもまじめに調査してみようと思っているが,身近に良い環境のため池などがないので,以前から気になっていた芦ノ湖に下見がてら行ってみた.このところまた寒さが戻っているせいもあるが,さすがにここまで来るとまだ冬の装い.湖岸(西)の遊歩道にも雪が積もり,日陰は水際まで凍っている.道路もところどころ凍っていたため,三ツ石と呼ばれるあたりに車を停め,白浜へ(左).ここは砂浜で,わずかにヨシが生えた場所があるが目に付くような大きなトビケラは見あたらない.流入する小さな川の河口にニンギョウトビケラとマルバネトビケラがいた程度.続いて岩礁のある箒ヶ鼻へ(右).ここも覗いた程度だがまったく見つからない.寒くて腕まくりしてまで探る気も起きなかった.

どちらも,昔古屋八重子さんが調べた場所で(古屋,1970),後者ではヒゲナガトビケラ科やイワトビケラ科が採集されているものの,大型のエグリトビケラ類は捕れていない.もともと生息していない可能性も強いが,ネット採集や見つけ取りでは効率が悪そうなので,確認するには灯火採集をやる必要があるだろう.

|

|

|

| 2011年3月24日(木)-25日(金) |

| 多摩川水系 |

|

|

| 大震災の影響もあり一週間延ばしていた多摩川の調査を,浅川水系を中心に実施.朝から寒く,手はかじかみ,1時間も調査をしていると体の芯まで冷え切る.そんな調査の初日終盤,醍醐川(八王子市)の調査地点の岩盤沿いで(左),ハンドネットで川底をさらった中身を見ると網の中に黒い虫が歩き回っている.ヤマユスリカか何かが紛れ込んだと思ったが,よく見ると小さなトビケラ.それも数匹.思い当たったのがコブニンギョウトビケラ.岩盤の水際をながめていると,この虫が水面を走り回っては岸に戻り,また走り出す.ネットを持ち上げるときにすくい取ったのだろう.論文では読んでいたが,実際の行動を見るのは初めて.集団卵塊も岩ノ下についていた(右).寒さも忘れて観察.二日目には平井川(日の出町)のコンクリートで固めた石積み護岸でも発見.幼虫の採集もまれにしかできないが,このような環境で調べるとけっこういるのかもしれない. |

|

|

| 2011年3月28日(月)-29日(火) |

| 地本湧水(新潟県胎内市)ほか |

|

|

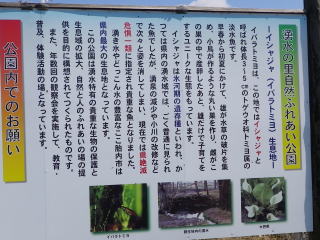

イバラトミヨ・水芭蕉の会が,保全活動をしている地本(じもと)湧水で水生昆虫の調査をすることになり,そのお手伝いで25年ぶりに訪問した.当時よりイバラトミヨも減っているようだが,どんな生きものがいるか今のうちにしっかり調べておく必要があるだろうということで,許可を取ってマレーズトラップも設置.これから1年間の調査となる.設置後は,浦田山丘陵(村上市)にあるため池で,止水性のトビケラ幼虫を探し,夜は瀬波温泉で越後の美酒に酔う.

29日は,浦田山丘陵にあるもう一つのため池と,要害山登山道途中にある馬洗い池(村上市)を見て帰宅.なにからなにまでお世話になった富樫さん,佐藤さんに感謝! |

|

|

| 2011年4月9日(土)-10日(日) |

| 筑波山周辺と北茨城の湿地など(茨城県) |

|

|

談話会の例会がつくばで行われたので,ついでに茨城県の止水環境を勝間さんに案内していただいた.例会前の午前中につくば市の細草の湿地(左)と土浦市の宍塚大池.ヒゲナガトビケラ類の幼虫を探したのだが残念ながら空振り.収穫は,エグリトビケラの蛹とホタルトビケラの幼虫程度.例会での発表を聞いたあとはいつもながらの二次会へ.そして遠路帰る必要がないということで,3次会にも出席し,おいしい魚と熱燗を楽しむ.

日曜日は朝7時半に宿を出て,一路北茨城へ.常磐道も北に向かうにつれ路面のうねりや亀裂が見られ,一般道に降りてからは段差や山崩れの場所もあり,震源から遠いとはいえ震災の影響の大きさを実感する.それでも目的の岡見湿原(常陸太田市)に無事到着.ここは勝間さんが精力的に調査をしている場所で(かつのぶ部屋II),トビケラ相も豊かな場所という.日陰の落ち葉の下には氷も残っていたが,水は冷たくない.ここにはムラサキトビケラ,ヨツメトビケラ,ヒメタニガワトビケラなどの幼虫がいたが,ヒゲナガトビケラ類は見あたらない.ついでにすぐ隣を流れる渓流を調べるとよどみの石の裏に砂粒で作られた小さな筒巣が多数.ここではギンボシツツトビケラなどが捕れているということなので,ひょっとするとその幼虫かもしれないと喜んで持ち帰る・・・・が,顕微鏡で確認するとカクツツトビケラの若齢幼虫だった・・・愕然!周りに落ち葉があまりないよどみの,砂にはまった石の裏にくっついて脱皮していたようだが,このカクツツの若齢幼虫は砂に潜ってでもいたのだろうか?ちょっと不思議. |

|

|

| 2011年4月12日(火)-14日(木) |

| 多摩川水系 |

|

|

| 2週間前の調査では梅が満開の場所が多かったのに,花の季節は一気に進み各地で桜が満開になっていた.左は初日の宿,光明山荘(秋川渓谷)の玄関前.ミツバツツジの赤紫がかったピンクとソメイヨシノの淡いピンクの取り合わせが見事だった.初日の朝夕は冷え込んだものの2日目からは初夏の陽気.渓にも初夏は近づき,クロツツトビケラの羽化が始まっていた(右) |

|

|

| 2011年4月18日(月)-19日(火) |

| 多摩川水系 |

|

|

| 今週も多摩川水系の調査.奥多摩湖周辺など桜が満開だったが,丹波川本流など標高が高いために水はまだかなり冷たい.左は.初日の最終地点,小菅川本流余沢地点(標高560 m).20年前にコイズミエグリトビケラの幼虫と成虫の関係をつけた場所だが,いまもうじゃうじゃといてこの時期の優占種といえる.この日の宿は小菅村の角屋旅館.ヤマメの塩焼きやイワナのお造りに始まり,まるで宴会料理のようなフルコースで食べきれなかった.小菅川流域は調査地点が少なく他の調査地域と離れているので,いつも使うわけにはいかないが,今度は昼食を軽めにして来たいものだ.19日は,夜明け前に強く降った雨がやんだので調査を開始したが,主目的の日原川流域に向かうとまた雨が降り出し中止.来週再挑戦することとなった. |

|

|

| 2011年4月26日(火) |

| 多摩川水系 |

|

|

| 先週雨で中止した日原川水系の調査を行った.まずは,支流の川苔谷(左).河畔の樹木も芽吹き始め,春から初夏へ季節が動いていることを感じるが,まだ水は冷たい.そんな冷たい水の中で目立つのがヤマガタトビイロトビケラ(右).よどみやゆるやかな流れの中で,この水中ミノムシが悠然と歩いている.渓が新緑に染まるころまでにぐんぐん育つことだろう. |

|

|

| 2011年5月16日(月) |

| 小川とため池(愛知県名古屋市) |

|

|

|

4月4日に続き今月もため池研究会の皆さんとともに塚の杁池の調査に出かける.その前に4月にも同行してくれたイッケーさんの案内で守山区の小川へ.目的はアイシマトビケラの成虫.昨年からこの成虫の翅の斑紋を知りたくて採集に回っていたが,イッケーさんのホームページに成虫の写真が掲載されていることを知り,この日の採集行となった.案内された場所は丘陵から流れ出る小川で,昨年森田さんや勝間さんに案内していただいた三重県や茨城県の生息場所よりやや開けた環境だが,緩やかな小さな流れで底質が砂礫であることは似ている.増水することもあるようだが比較的安定しているのではないだろうか?例年よりは発生が遅れているとのことだったが,2個体採集でき満足.前翅の斑紋は山地渓流に多いキブネミヤマシマトビケラに非常によく似るが,前縁部先端近くの白斑がやや大きい気がする(ただし刺毛の色なので抜ければ見えない).

その後,海上の森の赤池に寄った後,塚の杁池で灯火採集をして終了.捜し物が見つかった喜びは大きい.

|

|

|

| 2011年6月7-8日(火・水) |

| 四国の川めぐり 1 |

|

|

|

オンダケトビケラの新種の幼虫を探しに,久しぶりに四国を訪れた.高知の仁尾さんの案内で,まずは夏に成虫が採集されている剣山登山口の見ノ越へ.7日夕方到着し,宿(ラ・フォーレつるぎ山)を取った後で,雨の中良さそうな細流を下見.8日は朝食前に下見をした細流で採集したが空振り.朝食後登山口付近の渓流(祖谷川)に下りると(写真左),素敵な細流がたくさん注いでいる.きっとここにいるに違いないと,時折強く降る雨の中落ち葉や砂の中をほじくり回ったが発見できない・・・本州のオンダケトビケラとは生息場所が違うのか?それとも生活環が予想と異なるのか?せっかくここまで来て残念だが,空の筒巣も見つからないのでは仕方ない・・と,あきらめた.

その後吉野川を始め四国の川の景観を眺めながら本日夜の目的地,面河渓谷(仁淀川水系)へ.面河山岳博物館にお世話になり駐車場で灯火採集(写真右).個体数は少なかったが種類はそこそこに飛来.この日の宿は国民宿舎古岩屋荘.

|

|

|

| 2011年6月9日(木) |

| 四国の川巡り 2 |

|

|

前夜とまった国民宿舎はお遍路さんが多く,我々も早立ち.まずは,面河渓谷沿いに上りながら途中の細流で採集.天気も良くなり,石鎚山も良く見える(写真左).30年前に水生昆虫研究会が大歩危峡で開かれた折,この山と剣山を登ったことがあり懐かしい.若い頃にはトビケラより登山の方が大事だった時代もあったのだ.

その後土小屋を超え,左に加茂川源流域,右に吉野川源流域を望みながら車を走らせ,途中の細流をいくつか見て回る.雨が多いのか地質のためか水の滴る岩盤がたくさんあり楽しい.そんな岩の上にはイワコエグリトビケラがたくさん歩き回っていた(右下). |

|

|

| 2011年6月15-16日(水-木) |

| 多摩川水系 |

|

|

| 今月初旬に予定していた源流域の調査が悪天候で中止になったので,梅雨の晴れ間を狙って一人で採集にでかけた.初夏の羽化のピークはすでに過ぎていたのか,ネットに入る成虫は少なく,梅雨明けを待ったほうが良かったかもしれなった.気温も低くこのあたりで灯火採集を行っても期待できそうにないので,少し下って本流の三条河原(山梨県丹波山村:標高780

m)でライトを点けた.常連のヒゲナガカワトビケラやウルマーシマトビケラがほとんど飛来せず,うるさい蛾も少ない.梅雨の雨が続くので辺りにいる虫が少ないのかもしれない.代わりに多数飛来したのは大型のナガレトビケラで,初夏の灯火採集とちょっと雰囲気が違って面白い.持ち帰って調べてみるとユミナガレトビケラとモタカンタナガレトビケラの雄少々と雌が多数.この仲間の幼虫はあまり採集されないが,これだけ成虫が飛来することは相当数生息しているのだろう.これらの中に両種とそっくりの斑紋でより大型の雌がいくつか混じっていて,ヨシノナガレトビケラに似ている(写真右).ヨシノナガレトビケラの幼虫は未判明だが,これだけの大型の種の幼虫が見つかっていないのは不思議だ. |

|

|

| 2011年6月22日(水) |

| 多摩川水系 |

|

|

梅雨の晴れ間を狙って,春先幼虫の調査をした地点でネット採集を行った.先週行った源流域より気温が高いのは当然だが,ラジオでは東京では朝9時には30℃を超えたとか.とにかく暑い!

写真左は浅川水系の醍醐川標高290 m地点.3月24日の調査では身を切るような寒さだったのが嘘のようで,川風も生ぬるい.成虫採集が中心だが,つい水の中にも手を入れたくなる.水中にはコイズミエグリトビケラが特徴のある巣を担いで涼しげに歩いていた.湾曲した筒巣のサイドだけでなく背中にも角のような小石を付けた独特の形で,この突起は何の役に立つのだろう?捕食対策?流水中でバランスよく定位するためか? |

|

|

| 2011年6月25日(土) |

| 水生昆虫談話会仙台例会・秋保温泉(名取川水系) |

|

|

仙台近郊名取川のほとり秋保温泉「木の家」で水生昆虫談話会第349回例会が開催された.さまざまな話題提供の後は,バーベキューを囲んで懇親会.被災した地元の醸造所のお酒を始め各地のお酒が揃い味比べ.外では河原とロッジの壁に仕掛けたライトトラップで水生昆虫の採集も行った.小雨が降り続いていたが,思った以上に飛来.熱心に採集する若手の皆さんを観察した後,アルコールトラップに惹かれて懇親会場に戻り,夜遅くまでよく飲みよく食べ,震災時のご苦労話などもたくさんうかがった.

翌朝は雨の中幼虫採集に向かう若手の熱意をうらやましく思いながらも,パス.解散後,名取川河口の以前ヒヌマイトトンボがたくさんいたという湿地に案内していただいたが,工事などで現地を見ることはできなかった.だが,完全に破壊されたであろうことは周辺の様相からも容易に想像できた.例会会場からの道中,海に近づくにつれ,ニュースなどで見た光景が広がり,つなみのすさまじさをあらためて思い知らされた.そして,車から降り立ち,歩きながら自分の目で見ることにより,そこに普通にあった人々の生活が突然失われ,3ヶ月経ってもほとんどがそのまま放置されているという現実が心に突き刺さってきた.眺めるだけで何の役にも立たない自分であったが,被災された方々の深い喪失感のほんの一部は共有できた気がする.

たいへんなときに,仙台で例会を開催してくださった地元会員の皆様に,ただただ感謝するのみである. |

|

|

| 2011年6月28日(火) |

| 多摩川水系 |

|

|

今日も春先に回った調査地点で成虫を採集するため多摩川水系に.梅雨の晴れ間を狙って来ているので,太陽を恨んではいけないが,暑い!6月というのに暑すぎる!平地の川の岸は草に覆われ,川の中にもツルヨシが茂り,流れに近づくだけでもたいへんな場所も多く,やっとたどり着いてもトビケラは少ない(写真左は平井川(日の出町)).

この時期ネットで採集できるトビケラは多くはないが,多くの地点で捕れるのが全長4 mm前後の黒くて小さいツノツツトビケラ(写真右:盆堀川(あきる野市)).この種が属するツノツツトビケラ科は,東アジアには分布しないと長らく考えられてきたが,20年前の多摩川調査で発見された記念すべき種.幼虫は河床の間隙水に住むのか?蛹化時期にしか表流水に現れないし,成虫は調査をためらう梅雨時に羽化するために発見が遅れたのだろう. |

|

|

| 2011年7月6日(水) |

| 多摩川水系 |

|

|

| 今日も多摩川水系へ.相変わらず暑いので,川の中を歩きながらネットを振るのは気持ちよいが,大きな川ではトビケラはほとんど入らない(左:北秋川).すでに羽化期のピークを過ぎた種が多いのと,ネットの届かない高いところにでもいるのだろう.小さな渓流ではそこそこ捕れるが,河畔の草木は濡れていて,すぐにネットがびしょびしょになってしまう(右:養沢).いずれにしても,この時期のネット採集は効率が悪い. |

|

|

| 2011年7月11日(月) |

| 塚の杁池(愛知県名古屋市) |

|

|

6月は来られなかったのでほぼ2ヶ月ぶりの調査.景観的にはすばらしいため池だが,奥に繁茂しているのは外来のスイレンで,これからこの除去のための工事が始まる.5時過ぎから幼虫の採集をした後,灯火採集をセットし始めてからテント型の白布を忘れたことに気がつき愕然!この道具を使うのは仙台での例会以来で,その折りびしょ濡れになった布を干して部屋に置き忘れたのだった.幸い今回参加してくださった名古屋昆虫同好会の方が白布を持っていて,それを木の枝につるしてなんとかしのぐ.

今回初めて記録できた種は,チョウセンヒメトビケラ(写真右)と,ウルマーシマトビケラ,ヒロオカクツツトビケラ,ヒメセトトビケラの4種.チョウセンヒメトビケラ以外は流水性なので,池外から飛来した可能性が強いが,都市部のこの緑地の周りにはきれいでかつ大きな流水はないという.止水に生息するトビケラに比べ,水系を離れてまで移動する力は弱いと思われる流水性の種が多種類採集されるのは,近くに気がつかない良い流水があるのか?それともため池から細々と流れる細流にこれらの種が生息しているのか?.ため池周辺の流水も調べておく必要がありそうだ. |

|

|

| 2011年7月24日(日) |

| 水沢川(相模川水系:相模原市) |

|

|

相模原市立博物館守屋さんと一緒に,宮が瀬湖に注ぐ早戸川支流の水沢川へ.守屋さんのこの場所の採集品には,神奈川県ではあまり採集されない平地流(?)のトビケラが入っていて,以前から一度来たいと思っていた場所.案内された場所は,完全に山の中の渓流なのに景観は平地流.前後に大きな堰堤があり,その間に砂礫が堆積し穏やかな流れを形成しているのだった.

夜はさがみはら水生動物調査会の皆さんも集まり灯火採集.駐車場に3台のトラップを設置して採集する光景は壮観.皆さん熱心に採集され,クワガタが飛来したときにはひときわ大きな歓声が上がった.先週の台風のためかトビケラの飛来数は少ないものの,ガロアシマトビケラやシラセセトトビケラなど全国的には珍しくないが神奈川県では貴重な種も飛来し,満足. |

|

|

| 2011年8月3日(水)~4日(木) |

| 多摩川水系 |

|

|

| 夏期の水温を測定するためにまた多摩川に行って来た.先日の台風以来山沿いでは雨が多かったようで,どの川もかなり増水した跡があり,まだ水量は多かった(左は平井川上流).夜は本流中流部の永田橋付近で灯火採集.上流部ではあまり採集できないヒゲナガトビケラ科やニセスイドウトビケラ属など中下流部ならではのトビケラも飛来.時折降っていた雨が強くなったので,一時間ほどで撤収したが,収穫は大きかった.中下流部の調査をもう少しやる必要がありそうだ. |

|

|

| 2011年8月5日(金) |

| 塚の杁池(愛知県名古屋市) |

|

|

| 今月の塚の杁池はずいぶん水位が上がり,平らな岸が水没してしまったので斜面で灯火採集の準備をしたが,このような場所ではこのタイプのネットは斜めになってしまいちょっと不便だった.準備中から蒸し暑く,気象条件は悪くなかったものの,飛来したのは小さなヒメトビケラ類ばかり.時期も良くないが,そもそもこの池のトビケラ相は豊かでないのだろう.この池の調査をはじめてほぼ一年が過ぎたので,灯火採集はこれで終了する予定. |

|

|

| 2011年8月23日(火)-24日(水) |

| 多摩川水系 |

|

|

| 雨とともに数日涼しい日が続いた後,天気も回復傾向なので多摩川に.山梨県の源流から開始したが,思ったほど降らなかったようで,一ノ瀬川,丹波川の本流でも水量はそれほど多くなかった.しかし,日原川水系はかなり降ったらしく,本流の水量がかなり多い(写真左は白妙橋付近).川に面した岩盤も普段は湿っている程度だが,今日は水が滴り流れ,その中をたくさんのイワコエグリトビケラ幼虫が這い回っていた(右).また乾いてしまう前に餌をたくさん食べておこうとしているのだろうが,どうしてこんなところに住むようになったのか?へんなトビケラだ. |

|

|

| 2011年8月31日(水) |

| 多摩川水系 |

|

|

| 今週も多摩川水系に.8月の調査の主目的は定点に温度ロガーを設置するためで,短時間のネット採集も試みたが,ほとんど入らない.夜は南秋川三頭山の麓の兜屋.調査には少々ぜいたくな宿だが,川に面した部屋で灯火採集を許可してくれるので,ゆっくりお酒を飲みながらお座敷採集ができる.2日目の朝は予想外に良い天気だったが(写真右),今後の台風の進路が気になる.ロガーが流されたり埋まったりしなければ良いのだが・・・.写真左のトビケラは,今回もっともたくさん飛来したキブネミヤマシマトビケラ. |

|

|

| 2011年9月13日(火)~15日(木) |

| 多摩川水系 |

|

|

| 8月中に温度ロガーを仕掛けた後,大型&のんびり台風の影響で多摩川も大荒れだったらしい.心配しながら回収に回ると,渓流は通行止めになった一部の場所を除いてほぼ完全に回収できた.しかし,中流より下の大きな河川では,2 mは水位が上がったようで,そうはいかなかった.写真左は奥多摩橋下流にある聖牛(川の流れを弱める伝統工法).8月24日,この先頭の石組みにセットしておいたのだが(写真右),土砂に埋まってしまった.両岸のツルヨシなどの植性は根こそぎ流され,流れもずいぶん形を変えた.ほかの場所も含め下流域8地点全滅.水の力の強さをあらためて思い知らされた. |

|

|

| 2011年11月5日(土) |

| 水生昆虫研究会(和歌山県和歌山市 休暇村紀州加太) |

|

|

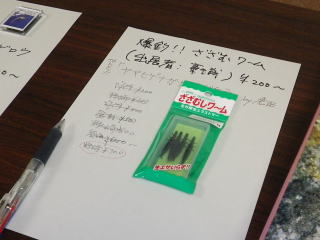

| 第35回水生昆虫研究会が,紀州加太で開催された.発表も多彩で,特に遺伝子情報を利用した種分化,生物地理の新解釈などとても充実していた.エクスカーションは参加者の好みごとに分かれて行動したが,近くを散歩がてら歩いただけだったので,トビケラの収穫は無し.でも,恒例のオークションでは,ざざむしワームを落札.久しぶりにコレクションに一品追加でき,満足. |

|

|

| 2011年11月6日(日) |

| 芝川流域湧水群(富士川水系:静岡県富士宮市) |

|

|

| ある研究会の見学会で,富士宮市の湧水の見学に行った.芝川の源頭部を見た後,すぐ近くの陣馬の滝(左)へ.時折小雨が降る天気だったが,紅葉も始まり美しい.駐車場近くの小川を覗くと,バイカモの生える湧水のよどみにクロモンエグリトビケラの幼虫がたくさんいた(右).その後,潤井川水系の杉田不動尊の湧水に寄った後,柿田川に.再びマレーズトラップによる調査を行うことになったので,下見. |

|

|

| 2011年11月25日~26日(土・日) |

| 岡山市北区大久保の里山 |

|

|

| 岡山野生生物調査会と岡山理科大学の共催で行われた,ヤマトビイロトビケラの観察会に参加.予想よりも気温が低かったが,葉の上にいた成虫とともに,卵塊も発見でき充実した観察会となった.写真右は,雌成虫.翅が退化し,お尻が丸見えの状態で,ストロボを何度も焚いてもじっと動かない.いつ,どのように交尾を行うか知りたかったが,気温のせいか時間帯のせいかまったく動かなかった.それにしても,こんなごく普通の里山に,世界的にも珍しい陸生のトビケラがいるとは・・・.このトビケラの生態が明らかにされることが楽しみである. |

|

|

| 2011年12月7日(水)~8日(木) |

| 多摩川水系 |

|

|

冬期の水温を測定するために多摩川の定点を回った.採集が目的ではなかったが,アツバエグリトビケラ属の成虫ぐらいはいるかと網を振ってみたがまったくその気配は無し.山はすでに冬に入っていた.写真左は日原川のイワコエグリトビケラで,生息場所の岩盤には湿った場所もあるのに完全に乾いたところの凹みに張り付いていた.凍結の恐れの強い湿ったところより乾いたところで発育を停止していた方が良いのだろう.

右は南秋川.落葉が大量に流れ込み,明るくなった渓の礫には藻がたくさんついていた.冬でも凍結する恐れのない水中では,多くのトビケラ達が豊富な落葉や付着藻を食べて育つ.

そんな水中での生活に比べ,陸上の過酷な環境で苦労しているイワコエグリトビケラが哀れに思える. |

|

|

| 2011年12月10日(土) |

| 柿田川(狩野川水系:静岡県清水町) |

|

|

10年ほど前にトビケラ成虫の季節消長を調べた柿田川を再び調べることになり,マレーズトラップを設置しに向かった.柿田川緑のトラストの会の方と下田市の稲葉さんに手伝ってもらい2基を無事設置.これから毎週回収してもらい,前回より精度を高めた調査をする予定.

今朝は今年一番の冷え込みだったと思うが,柿田川ではトビケラ成虫がたくさん飛んでいた.右の写真はホソバトビケラ.独特のお尻を上げたポーズで草の葉にとまっていた.木にとまっていたなら,小枝と間違え見逃したかもしれないが・・・. |

|

|

![]()