|

早船ちよさんとよっ子ちゃん

わたしたちの旅は、文を書いた早船ちよさんをたどることから始まりました。早船ちよさんが書いたものに目を通して、彼女の足跡をたどって、そこから、『よっ子ちゃん』にいたる過程を導こうというわけです。

早船ちよさんは1914年(大正3年)7月岐阜県古川町生まれの作家です。表1は彼女の年譜です。下町に生きる中学生の生活と成長を描いた長編小説『キューポラのある街』、女性の成長を描いた連作の長編小説『峠』、『湖』、『街』などが代表作とされています。『キューポラのある街』は、吉永小百合さん主演の映画(日活)にもなっているのでご存知の方もいるかもしれません。小説以外に、民話の収集、童話、絵本の制作など幅広く活躍しています。その著作の量は膨大で、表1に示したのはほんの一部です。

いろいろと早船ちよさんの著作にあたるなかで、興味深い文章を故郷について書いた随筆の中で見つけました。

少女時代の記憶です。

高山町の川原町のずっと上の宮川で、水あびをした小学生のころ。澄んだ川の水温が低いため5分間も水のなかでぼちゃぼちゃ泳いでいると、唇が、青くなるほど、さむくなる。そこで、陽の光で石がやけている川原へ上って、こうらをほすのだが、川原の石をどかすと、その水たまりに泥いろの水あかをつけて、いさご虫が匍っていた。(『ふるさと飛騨』)

わたしたちは、『いさごむしのよっ子ちゃん』という絵本をみたときに、出版社や編集者の企画もので、絵と文を作ってくれる作家を探してできあがった本だろうと、予測していました。でも現実はそうでもないようです。作者の早船ちよさんは、少女時代から、いさごむしを見て知っていたのです。

彼女は、1937年ころから、「科学的な芽生えを無理のないように育ててやりたい」という気持ちから、子どもの身近にいる動物たちが主人公の科学性のある童話を書き始めます。そして、それら13編を集めて、1941年に『七ヒキノコガニ』という本を出しています。この本は早船ちよさんにとっての初めての出版された単行本です。

この本のゲラは、古川町にある早船ちよ記念館に残っています。そのゲラの目次を見ると、表題である「七ヒキノ コガニ」という物語の他に、「フクログモノ コドモ」、「ハイイロトカゲノ ボウヤ」、「チューリップ畠ノ ハナアブノコ」、「カイ坊ト クソ虫」、「ハンモックニ ノッタ カマドウマ」、「ゴハンヲ タベニキタ ネヅミ」など、あまり他の童話作家が取り上げないような動物たちを題材にしたタイトルが並んでいます。そのなかに、なんと、「イサゴムシノ ヨッコチャン」があるのです。

つまり、よっ子ちゃんの物語は早船ちよさんの出発と同時に世に現れていたのです。残念ながら、わたしたちはこの『七ヒキノコガニ』の中の「イサゴムシノ ヨッコチャン」の中身をまだ見ることができていません。しかし、ゲラの目次を見ると、その「イサゴムシノ ヨッコチャン」は30ページ、今の『よっ子ちゃん』の分量とほとんど同じです。

『七ヒキノコガニ』は佐藤清さんの挿し絵があるものの、絵本といった類のものではありませんでした。

早船ちよさんは、その後、佐藤清さん、夫の井野川潔さん、弟の住田仙三さんらとともに、「科学的な好奇心を引き出し、かつ美しい、子供が飛びつくような絵本をつくろう」と科学的に正確なバックボーンをもった絵本を作ることを企画しています。1949~1950年ころのことです。

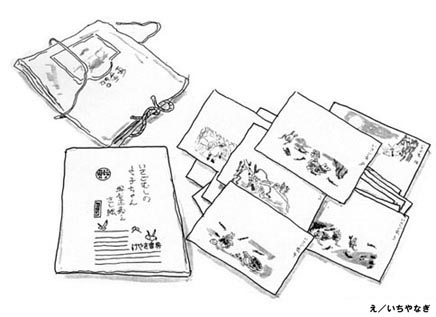

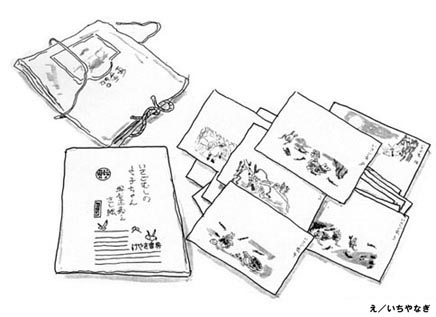

できあがったのは、生活童話的な『保育所が出来た』、熱エネルギーを扱った『お日さま』、動物文学の『動物園』の3冊です。さらに、画家の塚谷政義さんが先の科学童話集『七ヒキノコガニ』の中の「イサゴムシノ ヨッコチャン」を絵本にし、計4冊ができあがっていました。

よっ子ちゃんは、最初の物語から9年のときを経て、最初の絵本になったのです。

早船ちよさんの随筆には、下のように書かれています。

わたしには、いさご虫を主人公にした幼児むきの構成詩がある。原稿紙十六枚ばかり、八場面ほどの物語りで、-これは、科学映画にとると美しい場面につくれるがなと、井野川潔が戦時中、朝日映画社で技術映画のしごとをしていたころ、おだててくれたことがある。

「イサゴ虫のヨッコちゃん」というその童詩は、戦後まもなくのころ、自由美術の塚谷政義画伯が見開き八場面の、うつくしい絵本に書いてくれた。じっさいの木の葉からえらんで、絵にはりつけるほどの凝りようで、戦後、絵本らしい絵本のなくなったころだったから、こどもに、夢と色彩をあたえようという意図だったのに、本屋がつぶれて、絵本にならずじまいである。(『ふるさと飛騨』)

これら幻の絵本の原画も、早船ちよ記念館に残されています。記念館の展示ケースには、「世に出なかった絵本として塚谷政義さんの絵が3枚展示されています。記念館を訪れ、資料と調べさせてもらうと、展示ケースの下の棚にあった「重要」と書いてありながら無造作に束ねられてた封筒の中から、全てのシーンの絵が出てきました。

塚谷政義さんの原画は、早船ちよさんの文章では、8場面とありますが、出てきた絵は、15場面の絵がありました。これは、早船ちよさんの記憶違いなのか、あるいは、8場面の絵本の後、あらためて15場面の絵本を作ったのか、わかりません。『七ヒキノコガニ』の「イサゴムシノヨッコチャン」がすでに30ページ(見開きにすると15)ですので、早船ちよさんの記憶違いかとも思ったのですが、残されていた塚谷政義さんの絵には、水彩で濃淡がつけられているものの、実際の木の葉は貼ってありませんので、やはり、別に作ったものなのかもしれません。

その塚谷政義さんの絵は、原画で文章は入っていません。しかし、今の『いさごむしのよっ子ちゃん』のストーリーにあわせてみると、15場面ともぴったりあいます。本になるように絵の構成も考えてあり、見開きの真ん中で閉じる部分には、主題となる絵は入ってきていません。これらの絵では、生き物たちは、1973年の『いさごむしのよっ子ちゃん』の市川禎男さんの絵よりもリアルに描かれ、また、より多くの生き物たちが登場します(表2)。いさごむしの頭部やミズカマキリはまるで写生したかのようです。一方で、よっ子ちゃんの頭にはリボンがついている、といった茶目っ気も持っています(兄弟の一匹はベレー帽をかぶっています)。

しかし、残念ながら、これら4冊の絵本は、早船ちよさんの文章にあるように、戦後の物資不足などのためについに世にでることなく、幻と終わることになるのです。

ところが、4冊のなかで、よっ子ちゃんだけは、早船ちよさんのこころの中に居座り続け、1970年代になって、ふたたび、絵本を作ることを思い立たせるのでした。

下は、『いさごむしのよっ子ちゃん』が世に出された直前に書かれたものです。

卵から幼虫・サナギ・成虫-そしてまた卵という、いさご虫の生涯と、生命の誕生・生命の回帰を、わたしは、幼児むきの絵本につくることを考えていた。

モチーフを得て、最初の物語にかいてから、もう三十年あまりになる。

その物語を、原稿で十五場面にかきわけて、出版社にわたした。(『わたしの飛騨』)

作者の早船ちよさんの中には、少女時代のいさごむしの記憶があり、その記憶は、強い意志で物語をつくらせ、その思いは実際に『いさごむしのよっ子ちゃん』という絵本が出版される1973年まで何十年も続いていたことになります。

そうして、やっと世にでる絵本になったのです。

こうやってたどってみると、早船ちよさんの文芸活動は、科学的なバックボーンをもった物語を作ることが原点であり、よっ子ちゃんに関しても、「科学性」が重要なひとつのテーマとなっていることがわかりました。

ところで、その基礎となるトビケラの科学的知識をどのようにして手に入れたのでしょうか?わたしたちは、「ふつうの人なら、川にトビケラがいて、そのトビケラが卵から幼虫、サナギ、成虫になるということを知らないのではないか」と思っていました。でも、その考えは、彼女の故郷飛騨を訪れてみて、変わりました。

早船ちよさんが、少女のころからトビケラの認識があったように、数十年前には、多くの人にとって、川にたくさんのいさごむしたちがいること、それが成虫になってひらひらと空中を舞うようになることは、常識だったのかもしれません。古川町で、地元の年配者と話すと、川にはいさごむしがいて、それが成虫になって飛ぶことは当然のように知っているのです。古川を流れる荒城川は、かつて多くの漬物用の蕪を洗ったため「蕪水(ぶすい)」と呼ばれていました。「蕪も洗ったけど、おむつも洗った。ゴムシ(トビケラ)も、ハエ(ウグイ)も、マス(ヤマメ)もカワゴイ(ニゴイ)もぎょうさんいた。サケも上がってきた・・・」。かつては、洗い場、生活の糧を得る場などとして、今よりも川と生活は密着しており、ずっと川やその生き物に関して知識を持っていることを実感させられました。

しかし、絵本にするには、日常の知識以上のものが必要ですし、『いさごむしのよっ子ちゃん』にはそれがあります(後ろに載せたおまけの野崎さんのコメントを参照してください)。しかし、早船ちよさんは実は多くのことを取材して、それを自分なりの物語に作り変えることが良くありました。動物に関しても、いろいろ調べたようで、とくに熊(クロクマ、ツキノワグマ)に関しては熊うちの猟師の話やその他からかなり詳しい知識を得ています。さまざまな童話、随筆のなかの随所にその詳しい知識をみることができます。

トビケラに関してもそのようにいろいろ調べたことでしょう。わたしたちの旅では、残念ながら、早船ちよさんが具体的にどのような資料や人から知識を手に入れたのかは、その答えに出会うことはできませんでした。夫である井野川潔さんは、児童文学の評論を主テーマとしていた人ですが、一時期、科学論評や科学映画を仕事としていたこともある人で、その取材力は早船ちよさんを助けたのかもしれません。

絵本を完成させるためには、絵描きさんも正確に描けるだけの情報を手に入れる必要があります。市川禎男さんの絵のいさごむしは塚谷政義さんの絵そっくりですので、きっと先に出来ていた塚谷さんの絵を参考にしたのでしょう(塚谷さんが何を参考にしたのかはよくわかりませんでした)。

そして、早船ちよさんも、絵を引き受けてくれた市川禎男さんが具体的にイメージできるよう、いろいろな情報をわたしていたようです。

こんな場面もあります。早船ちよさんの母、はるさんの故郷、岐阜県飛騨の古川町に墓参りに行ったとき、古川のまちを流れる荒城川に沿って走るタクシーの中での会話です。絵本にするためにはいさごむしを知らない絵描きさんに実物を見せる必要があり、そのためにいさごむしを欲しがっているということを同行のいとこがタクシーの運転手に言うのです。そのあとに早船ちよさんと運転手の会話が続きます。

「いさご虫、おりますか、この川に」

「おるって。きれいな川にゃ、きっとおる」

「ほんとうですか、ほしいな」

じつは、こちらへくる直前に、伊那の友人に、出版社から問いあわせてもらったら、「ざざ虫の缶詰」なるものを送ってくれた。

絵かきさんは、なんやら得体の知れぬ虫の佃煮を、おそるおそる、食べてみたという。

「ほしけりゃ、とってきてあげる。ゆっくり、お経をきいて、おがんでおいでんさいよ」

気のいい運転手の青年は、林昌寺へわたしたちを送りこむと、たちまちUターンして、荒城川のほうへいってしまった。(『わたしの飛騨』)

気のいい運転手は、ほんとうに荒城川でいさごむしをとってきてくれたようで、その後、いさごむしの入った缶をぶら下げて歩く場面が書かれています。きっと、その缶に入れられたいさごむしたちは、市川禎男さんに渡り、絵の参考になったことでしょう。

|